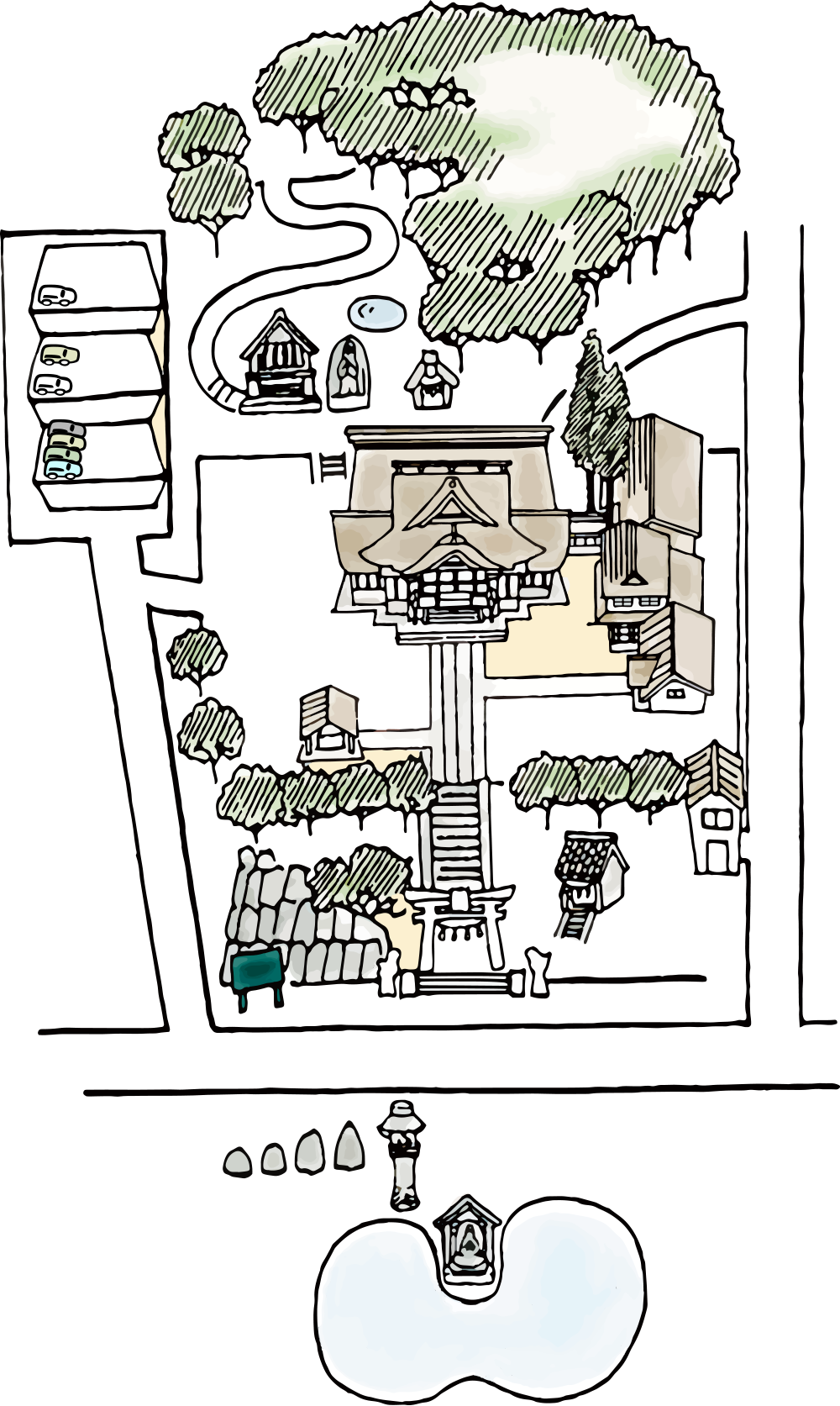

いの池からスタートし、鳥居から階段をのぼり本殿へ。裏手の令和神苑を見ながら権現山広場まで、ぐるっと回遊することができます。春の桜から始まり、つつじ、新緑のもみじ、秋の紅葉、四季おりおりに変化する散歩道、お参りとあわせぜひ歩いてみてください。

「い」の池

当熊野神社の境内には、古い歴史と伝説に包まれた「い」の池、「の」の池があります。

残念ながら三番目の「ち」の池は、今は埋められてしまって大曽根第二公園となっていますが、古くはこの三つの池を合わせて『いのち』の池と呼んでいました。

当神社の前にある池が『い』の池と呼ばれるもので、これはその名のように平仮名の「い」の字の形をしています。古くから、この池を浚うと雨が降ると伝えられ、当博物館蔵の十二の龍頭を使っての「雨乞神事」もこの『い』の池で行われました。また、『い』の池には片目の鯉の伝説があります。遠い昔、熊野神社の権現さまがこの地の悪者を退治したときに、弓矢で片目を射られてしまいました。その時に、『い』の池に棲む鯉がその美しい目を権現さまのために差し出したといいます。

「の」の池

同神社の境内には、古い歴史と伝説に包まれた「い」の池、「の」の池があります。

「の」の池は、同神社草創の地。

残念ながら三番目の「ち」の池は、今は埋められてしまって大曽根第二公園となっていますが、古くはこの三つの池を合わせて『いのち』の池と呼んでいました。

『の』の池は本殿の裏山にあります。その昔、同神社が落雷で出火した折、『の』の池の水によって御神体を守ったといいます。また、正月の筒粥神事はこの池の水を使って行います。

力石

かつて神社の境内は、若者にとって遊びの場であるのと同時に、修練の場でもありました。力自慢の若者達には、祭の日に行われる相撲大会で優勝することが最高の名誉であったことでしょう。

また、もっと端的に重い石を持ち上げることが出来るかどうかで力の優劣を決めることも行われました。その石が力石・さし石で、今も当社の『い』の池前に「四拾五貫目 樽村清兵衛・常五郎」などと刻まれた力石がいくつか残っています。ちなみに、四拾五貫は約168キロです。

地神塔・青面金剛像・馬頭観音

地神塔(左)

春分、秋分に最も近い「戌の日」を社日といい、前夜に講の人々が当番の家に集まり、「堅牢地神」の掛軸をかけて、地神の日待を行い、翌日の社日は農耕作業を休んだ。社日は、田の神と山の神が交代する日と考えられたため、その年の稲の豊作を願い、農業に関係の深い土地神様を祀るこのような行事が行われるようになった。

青面金剛像(中央)

六十日に一度回ってくる中の日に人の身体の中にいる三戸(さんし)の虫を押さえる力を持った金剛童子で、青い顔で憤怒の形相をしている。三猿(見ざる、聞かざる、言わざるの三匹の猿)を従者としている。

馬頭観音像(右)

江戸時代に、西国三十三ヶ所・坂東三十三ヶ所・秩父三十四ヶ所を巡礼してきた人が満願を記念して建てたとされる。本人の記念ということではなく、自ら得た功徳を他者にも施すという意味もある。師岡表谷戸の下郷にあったもの。

江戸名所図會記載の石燈篭

文政十二年(1829)に江戸神田の町名主斎藤幸雄・幸孝・幸成の父子三代の手によって作られた地誌に『江戸名所図絵』があります。この本の巻二に『師岡熊野権現宮』と題して当神社のことが絵入りで紹介されており、その絵図を良く見ると、弁天様の祀られている「い」の池の岸辺に燈篭が立っているのを見ることが出来ます。そして、その燈篭は現在でも『江戸名所図絵』の時代のままに、「い」の池の岸辺に建っています。

燈篭には「寛政癸丑十二月吉日 世話人庄兵衛 新助」などの文字が刻まれており、寛政五年(1793)に奉納されたものであることが分かります。

勅額のある鳥居

当神社の石段前には、石の鳥居があります。これは江戸時代の寛政十年(1798)に、当時の氏子の人々によって奉納されたものですが、この石鳥居には「関東随一大霊験所熊埜宮」と記された勅額が掲げられています。

勅額とは、天皇が自ら書かれた額のことをいいますが、社伝によればこの額を書かれたのは、第58代光孝天皇であり、平安時代の初め、当神社がこの師岡の地に天皇の勅願所として御造営されたときに、光孝天皇がその完成を祈って、この勅額を下賜されたとあります。なお残念ながらその由緒ある勅額は、関東大震災の折に割れてしまい、今掲げられているものは、その写しとなっているものです。

御社殿(本殿・幣殿・拝殿)

社伝によれば、師岡の地に当神社の社殿が最初に建立されたのは仁和元年(885)のことでした。その建立は光孝天皇の勅命によるもので、以後当社は四代にわたる天皇の勅願所となりました。

ところで現在の本殿は、江戸時代中期の正徳三年(1713)に建てられたもので、戦禍を免れ今日に及んでいます。この本殿の造りは「流造(ながれづくり)」と呼ばれ向拝(廂)が設けられている所に特徴があります。また、本殿とつながるかたちでその前にある建物が拝殿で、こちらは明治19年9月に再建されています。

弁財天社

『江戸名所図絵』(1829成立)にも描かれているように、「い」の池の岸辺には、今も、弁天様の祠がひっそりと祀られています。夷(えびす)や大黒の神様などと共に七福神に数えられている弁天様(唯一の女神様)は音楽や弁説(知恵)を司る神様として信仰されていますが、もともとはインド神話に登場する河川の神でした。従って当神社の弁天様のように、水辺に多く祀られているのは、弁天様のもともとの水神としての性格に由来しているといってよいでしょう。

毎年八月一日、当神社ではこの弁天様をお祀りする神事が行われています。

稲荷社

当神社には、神明社・日枝社・稲荷社・天満社をはじめとして多くの境内末社が鎮座しています。それらの境内末社のうち江戸時代中期より、神社石段の右側に鎮座している稲荷社をとりあげてみます。稲荷社の御祭神は、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)で五穀豊穣・商売繁盛の神様として広く信仰されています。この末社のお祭は、毎年二月の最初の午の日に行われますが、それは全国の稲荷社の総本社である京都伏見稲荷大社の稲荷大神が和銅四年(711)二月七日初午の日に、稲荷三ケ峰に鎮座されたという伝えに由来しています。

神明社

本殿左脇・奥に入ると「の」の池の左側に神殿があります。

この社は、皇祖天照皇大神を奉斎する神明社です。当社の御祭神でもある伊邪那美命から現出された三貴子(みはしらうずのみこ)、他に須佐之男命・月読命の御一神であり、太陽を象徴する最高貴神の女神として伊勢の神宮におまつりされ御分霊は全国津々浦々に及んでいます。俗に「大神宮さま」とも呼ばれ全国の家庭の神棚にまつられる神様として多くの方に親しまれています。

江戸時代の地誌である新編武蔵国風土記稿にも記載が見え、今も多くの方が当社参拝の折に足を運ばれ敬虔なる祈りを捧げられている姿が見られます。

権現山広場

本殿の裏手、神明社の脇の小径をのぼると、鬱蒼と木が茂る広場が現れます。広場には四阿とベンチ、テーブルが設置され、緑の中で一休み。木々の向こうには大倉山の街並みが広がります。

参拝者駐車場

神社側道を進んでください。段々になった3つの駐車場を用意しています。

天満社・社御神・白山社・山王社

天満社:社号は天満大自在天神。天神さまとも呼ばれます。熊野神社市民の森、天神山広場に祀られていた社を明治40年、今の地に移設しました。

社御神:由緒は不詳。長野県の諏訪信仰を源流とする農耕神で、当初は主に石や樹木を依代とする神であったとされます。近世では、その語呂から俗信として癪の神、咳の神などへも転化しています。

白山社:白山は、富士、箱根とならび「日本三名山」のひとつに数えられる峰で、白山より流れ出る豊富な水は北陸から東海地域まで豊な恵をもたらしてきました。このため、古代より「命をつなぐ親神様」として崇められています。白山社は、師岡仲谷戸にあった社を明治40年、今の場所へ移設しました。

山王社:山王信仰に基づき日吉大社より勧請を受けた神社で、全国に約3800社あると言われます。当社は師岡の表谷戸上の講中で祀っていたものを、今の場所へ移設したものです。

令和神苑

平成から令和へ、元号が変わった年に整備した庭で、高低差を利用した緑豊かなレイアウトが特徴です。臥龍の瀬を潤す水は、庭園整備のために新たに掘った地下36メートルの井戸からくみ上げており、一日に湧出する水量は120トンに達します。

祈祷受付

各種ご祈祷はこちらで受付いたします。時間は毎日9時~16時まで。

お手洗

参集殿横、階段を降りたところにございます。

郷土博物館

現在、準備中です。

手水舎

平成の大修造にあわせ平成26年7月に上棟、8月に竣工しました。旧手水舎の解体から始まり、地盤工事、石組を実施。舎全体は本殿の御用材と同じケヤキを使いながら、格天井や破風などの細工を行いました。ゆるい曲線を描く屋根は、職人の手による銅ふきです。およそ5カ月の工期を経て完成しました。

さざれ石

平成の大修造第2期の完遂を奉祝しさざれ石の碑が建立されました。

君が代にうたわれる「さざれ石」とは、ちいさな石という意味です。年とともに成長し岩になると信じられており、神霊の宿る石とされています。

※「みくまの」とは…

熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の総称。

当神社は関東随一大霊験所として、関東における熊野信仰の拠点になっています。